时至今日,虽然楼市捷报频传:政策又出了利好、二手房成交量又创了新高、某楼盘又日光,但下沉到具体某个项目的一线,却还是得到并非如此的事实反馈,“远水解不了近渴”在上海楼市的真相或该被改写为:大水解不了远渴。

郊区的话题可能在流量方面不如豪宅,但却是关乎更多人包括购房者和营销同行的普罗现象,套用那句名言:热销的楼盘都是相似的,滞销的地区却各有各的难卖。

01

小户型反而滞销了

都知道城市分化,如今除了京沪勉强算上广深,其他城市的楼市都鹤岗化了;

都知道区域分化,“本来就贵却还涨”的市中心远比郊区好卖,理由你懂的;

如今,即使在被称为刚需大区的上海市郊,“难卖”里还分出了子丑寅卯:相比那些一看就是改善的大户型尚能饭否,曾经做了10年流量担当的小户型特别是“90㎡三房”,却成了滞销重灾区的重中之重。

郊区也不能一概而论,小户型为什么不好卖?

理由扳着手指就那么寥寥N条:

1、7090政策的副作用(不能说这个政策的初心是错的,但刻舟求剑犯了错);

2、曾经为新上海刚需大军定制的90㎡三房,开足马力流水线导致供应过剩;

3、供应不停是一方面,但因为众所周知的原因需求放缓了,导致消化不良;

4、在当下“只剩改善”还在折腾的上海楼市,郊区小户型发现刚需变少了;

5、即使仅剩的有限刚需,还需要被“持续降价”的市区老破小截客分流;

6、原本都在传的“上海外环外3月5日全面放开限购”,事实证明放鸽子。

综上:供应量没刹车、供应结构没调整、需求量跟不上、新需求没开闸。

政策是暖和的风也是普世的风,但政策不是专门往郊区小户型吹的“偏风”;

相比而言,楼市的整体利好消息中,也有不少可能对“郊区小户型”这个专项产生负面影响或动摇:比如上海取消普通住房和非普通住房标准进一步怂恿了改善型需求一步到位,比如“两会”期间传出的把2000年以前建成的老旧小区都要纳入城市更新的改造范围也被很大一部分人解读为——买市中心“老破小”或许还可以搏一把动迁。

即使最近卖得有气色的郊区大户型,笼而统之之下也有分化:同样超过140㎡甚至更大的产品选择面上,谁能做到四房、谁能做到三卫、谁的得房率能迈上“80%”的安全层、谁能尽可能周边的大配套资源、谁能做到圈层相对稳定给购房者提供更优质的未来邻里,等等。

“卖得还可以”是相对以前的“卖不动”而言,所以继往开来未来的大户型是郊区主战场(未必是占比的主战场但绝对是产品pK的主战场)。

市场分化的背后是产品分化,但产品分化的幕后是需求分化,所以研究郊区小户型不好卖的终极缘由,还得从市场确切地说是从需求话说从头。

02

刚需靠天,改善看人

与多个上海郊区项目的负责人交流的结果,产生了一个大胆的分化思维:

首先承认郊区在区域分化中,不可能和市中心“同质同权”,认命吧;

其次不要期待政策暖风可以一荣俱荣,除非房价重回普涨时代;

再者既然要因城施策就要分而治之,刚需和改善的客户池不同导流也不同。

策略必须不同,是因为从源头开始的差异。

郊区小户型是一个开放的外向型市场,你们承认么?

1、郊区原住名人口有限;

2、郊区原住名基本都不缺房子;

3、郊区是过去20年房地产开发的主战场;

4、上海地铁的星罗棋布是支撑“买房向外走”的最强背书;

5、因为市区和郊区的单价级差,“远几站多一间房”说服了部分家庭;

6、上海城市和经济的持续向好,让上海的城市魅力辐射全国;

7、郊区房价低但过去20年也涨幅惊人,“买郊区也赚钱”事实存在。

回到2025年春季,之所以存在“刚需不见了”就是上述七大要素输送需求已经暂告一个段落,但“外向”的郊区楼市定位不变,那么最紧迫最有用的做法已不是后天人为,包括产品改良不必、户型再挖潜有限、降价好像也是双刃剑,所以开闸放新客户进场才是目前最实际的导流方向,只能等限购放松,其他诸如提高佣金发渠道之类都只能算是治标不治本的权宜之计。

与之相反,郊区大户型倒是一个相对封闭和内向的存量市场:

1、“都不缺房子”的原住名,本质上都向往“有社区有管理”的新房;

2、原住名都有很强的地缘情结,“松江的不会搬到青浦去”;

3、购买力到了一定程度之上,“买到市中心”是终极梦想但基数较小;

4、对外来购房者而言,“买不起豪宅&看不起刚需”的,五大新城都一样;

5、郊区家庭的人口迭代较市区周期更短,购房需求催生更快;

6、从2000年至今,“第一批商品房里长大的孩子”要成家买房了;

7、摆脱了非普住房标准的桎梏,郊区做大户型的后发空间起锚了。

所以,站在郊区大户型的角度,虽然一旦外环外限购放开也有普世利好效应,

但总体而言与其向外不如内生,同区域的内部改善正属于7090松绑之后的百舸争流,就要看——标准化套路已久的营销如何在新客群新诉求新喜好面前予以针对性破局了?

这个针对郊区中产家庭的营销方向,可能是理念可能是产品也可能是文化,要具体问题具体分析,说到底是要一案一策。

郊区的分化,未来还要加上一条即营销分化。

03

此刚需非彼刚需

讲到郊区,好像脱不开刚需两个字或一种说法,但是也要纠偏也要分清“同一个刚需,不同的定义”。

这两年是不是经常听到一个说法,比如问道能不能买房的问题,往往会被回复一句永远正确的废话:“刚需可以买,投资等一等”;

而在另一个同行之间对于市场现象的分化形容,往往也有一句看起来像那么回事的说法,叫做“刚需不买了,只能靠改善”。

两句话都对,但有没有发觉,两句话里的“刚需”不是一回事:前一个刚需是指购房需求,是泛指一类自住需求,虽然事实上“购房者都想房子能涨价”的前朝遗愿这些年备受指摘但星星之火从未扑灭;后一个刚需是特指一类人,说是刚性需求的背后,隐藏了N个别称,比如新上海人、比如小户型客群、比如购买力有限。

为什么要咬文嚼字?

因为你分清了“刚需是一种泛指还是特指,是指人还是现象”之后,就可以在针对性解决阶段进行纵横扩展:

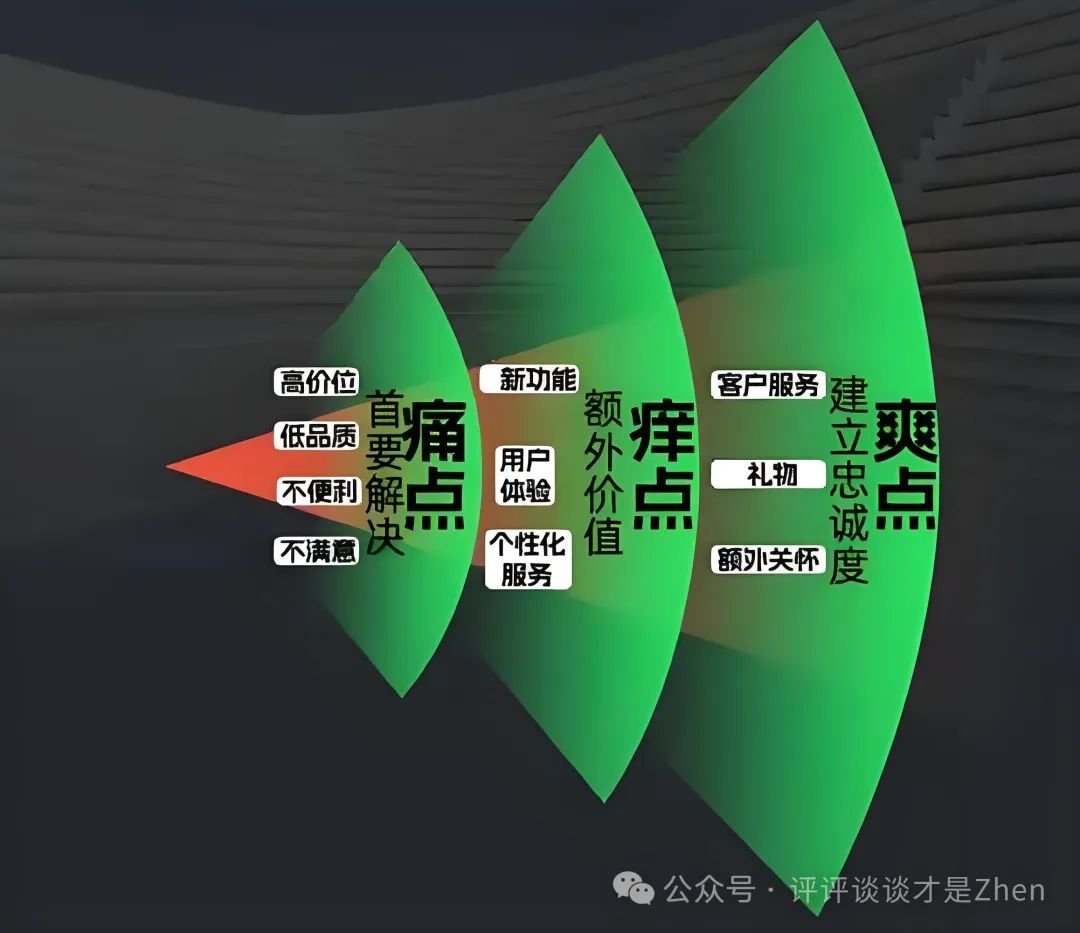

——需求是什么?

——痛点是什么?

——最痛点是什么?

——需求者是谁?

——需求者从哪儿来?

——需求者最在乎啥?

所以对外可以含糊,内心在刚需这个范畴上需要厘清“刚需(可能)包含了刚需”的主体区别,特别是在郊区分化的课题上,有些刚需是指小户型也可以指大户型,有些刚需可能是所谓穷人也可能是土著大款,就像英语中的兼容词性。

刚需在地产领域的反义词,可以是改善可以是豪宅也可以是投资,此刚需非彼刚需而已。

专门就郊区楼盘做一篇文章,是基于市场这些年的“差”里藏着营销升级的呼唤,那就是进一步细分,而这在“好的市场”里可以忽略不计甚至的确非必要。

除非“止跌企稳”还能被矫枉过正地重回当年老路,否则关于细分的专业讨论本身就是刚需,在承认分化的同时要深究“到底分化为几种”:

是产品解决还是营销解决?

是针对解决还是取舍解决?

说到底,卖房子不再是一见钟情,而需要(并习惯)换一个活法——恋爱长跑。

免责声明:文章图片部分来源于网络,因编辑需要文字和图片之间无必然联系,仅供参考;好的内容要和大家,因具体来源不详无法和版权者一一取得联系,如有认为作品不宜网上提供浏览或不应无偿使用的,请及时联系通知我们,我们将予以删除。

文章来源于:http://www.kzrd.com 快照热点

网站内容来源于网络,其真实性与本站无关,请网友慎重判断